Joseph Haydn ist ein Komponist, den man immer wieder gerne hört! Kompositorisches Genie und ein ungeheurer Einfallsreichtum verbindet sich mit melodischer Eingängigkeit.

Beim Label CPO pflegt man Joseph Haydns OEuvre und besonders zudem das Werk seines sonst allzu vernachlässigten Bruders Michael Haydn. (siehe entsprechende CD Reviews auf haute-culture-jdg.de unter Michael Haydn)

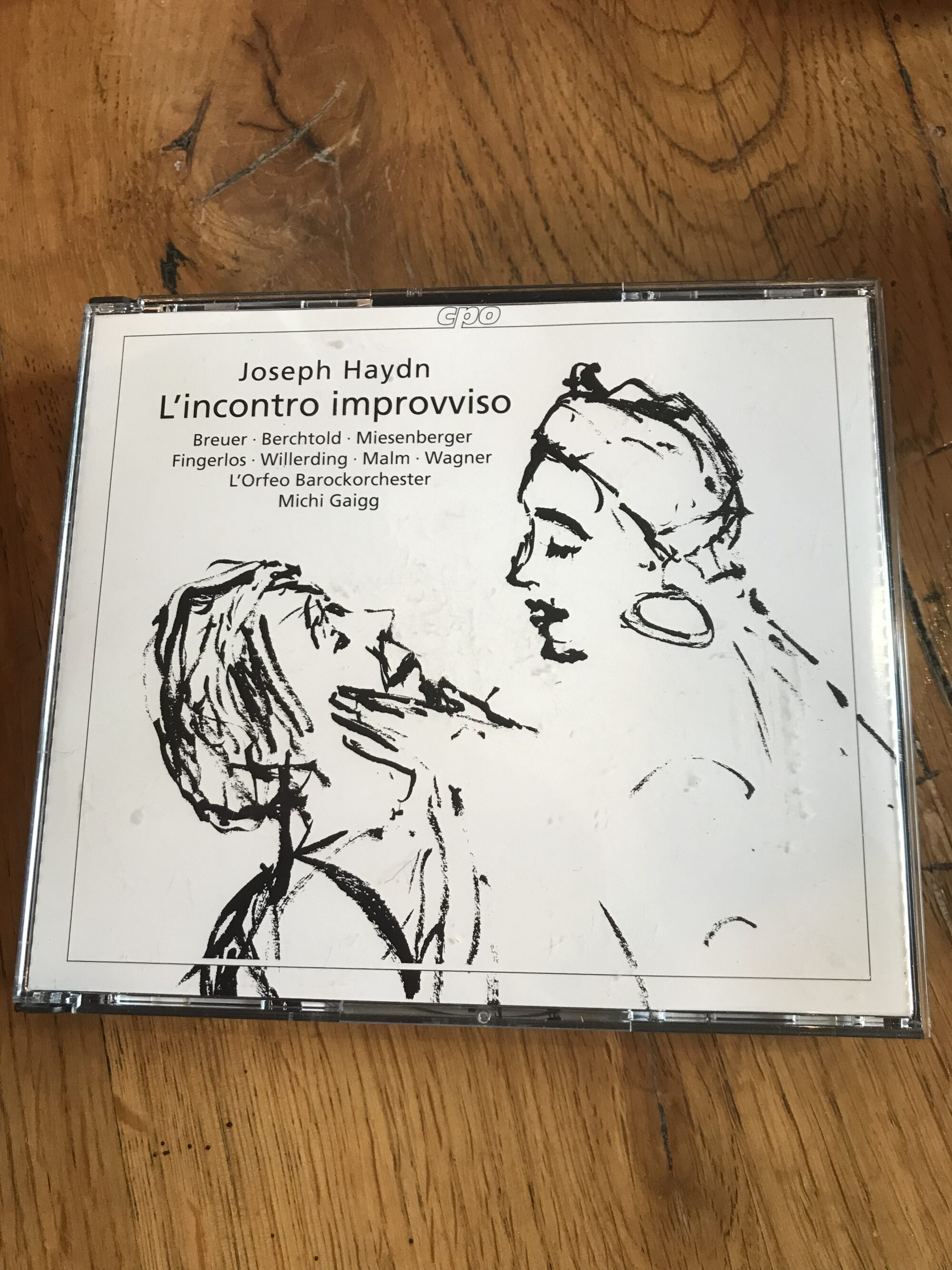

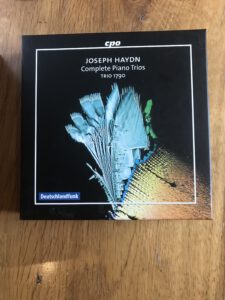

Ein Augenmerk möchten wir auf Joseph Haydns Klavier-Trios werfen und auf eine Orient-Oper aus seiner Feder, nämlich „L‘incontro improviso“ auf deutsch, die unverhoffte Begegnung.

Oft wird übersehen, dass auch Joseph Haydn ein genialer Opernkomponist mit ausgezeichneter Charakterisierungs-Kunst und im Vollbesitz dramatischen Gespührs war. Freilich steht Haydn bei diesem Genre leider im Schatten Mozarts. Vielleicht sind Joseph Haydns Musikdramen nicht ganz vergleichbar mit Mozarts Opern. Aber sie verdienen gespielt und aufgeführt zu werden. Bei CPO wird dafür ein wunderbares Plädoyer eingelegt.

Bei der Kammermusik ist erstaunlich, wie sich der Stil Haydns von seinen frühen Werken aus den 1750er Jahren bis ins Spätwerk nach 1800 weiter entwickelte.

In Haydns Kammermusik stehen die Streichquartette als herausragende Gattung da. Daneben aber sind insbesondere die Klaviertrios die zweitwichtigste Gattung. Auch in diesem Genre schuf Haydn Bedeutendes.

Das Entdeckerlabel CPO hat eine ansprechende Edition sämtlicher Klaviertrios mit dem historisch informiert spielenden Trio 1790 vorgelegt in einer Box mit 9 Compact Discs.

Erstmals berührten uns verschiedene der Klaviertrios von Haydn in vielen Konzerten, sowohl mit alten wie mit modernen Instrumenten.

Eine wunderbare ältere Aufnahme einiger der späten Klaviertrios von Haydn ist sicher diejenige mit dem „Beaux Arts Trio“ mit dem unvergesslichen Pianisten Menachem Pressler. Diese Aufnahme ist uns sehr vertraut und hat uns zuerst in die Welt von Haydns Klaviertrios eingeführt.

Auf den 9 Compact Discs vom Trio 1790 ergibt sich die einmalige Gelegenheit, in den gesamten Kosmos von Haydns Klaviertrios einzutauchen. Das ist eine spannende musikalische Reise, die selbst wenig gespielte Stücke entdecken lässt.

Da sind zuerst einmal die frühen Trios aus den 1750er Jahren, die sehr selten aufgeführt werden. Teils ist gar nicht einmal ganz sicher, ob alle frühen Kompositionen von Haydn stammen. Aber bei den meisten ist es anzunehmen.

Hier spielt Harald Hoeren den Klavierpart stilgerecht auf einem Cembalo und wird von Anette Wehnert auf der Violine und Mercedes Ruiz auf dem Violoncello begleitet.

Die frühen Klaviertrios sind teils noch an die Form der Trio-Sonate angelehnt und haben meist ein Menuett, einmal sogar eine exotisch anmutende Polonaise als Mittelsatz. Eine gewisse Nähe zur Suite ergibt sich daraus. Der Tonfall ist allgemein divertierend und leicht. Teils gibt es aber auch tiefer gehende Trios, wie eines im melancholischen g-Moll, oder ausgedehnte Variations-Finalsätze sind zu finden. Das Trio 1790 verlebendigt Haydns frühe Trios mit viel Ausdruck und stilsicherer Verve.

Ab den mittleren bis späten Trios wechselt Harald Hoeren entsprechend auf den Nachbau eines Hammerklaviers. Dessen Klang trifft mit feinen Nuancen hell und schimmernd den Duktus der Musik von Haydn adäquat. Bei der ersten Serie Hoboken XV:6-8 übernehmen Matthias Fischer und Philipp Bosbach die Parts auf Violine und Violoncello. Haydn schrieb diese drei Trios in den Jahren 1784/85 für das Wiener Verlagshaus Artaria und dedizierte die Sammlung der Gräfin Marianne von Witzay, einer Enkelin seines Dienstherrn Fürst Nikolaus Esterhazy.

Es ist der leichte Wiener Gesellschafts-Ton, der hier vorherrscht in zwei tänzerisch divertierenden Trios in F- und in B-Dur und in einem anspruchsvollen dreisätzigen Trio in D-Dur, das mit einem feingeschliffenen Andante mit Variationen beginnt und ein elegisches Andante Siziliano vor dem schwungvollen Finale einschiebt.

Um 1789 schrieb Haydn eine weitere Serie für den Verlag Artaria, nämlich Hoboken XV:11-13. Darin ist die Musik anspruchsvoller wie zuvor, auf der Höhe seiner Sinfonien und Streichquartette.

Es-Dur, E-Moll und C-Moll sind die Tonarten, die den expressiven und weiträumigen Werken eigen sind. Ab hier übernimmt Susanne von Bausznern den Violinpart. Es gelingen ebenso charaktervolle Interpretation dieser geistvollen Kunst. Etwa im Klaviertrio in E-Moll mit seiner weiträumigen Eröffnung mit Imitationen in der Stimmführung und perlenden Läufen des Fortepianos, dem zauberhaften Andante, das wie ein langsamer Satz eines Klavierkonzerts den Flügel singen lässt und mit einem burschikos heiteren Rondo schließt. Das ist Joseph Haydn vom Feinsten!

Endlich folgen weitere brillante Wiener Klavier-Trio-Serien und zuletzt krönt die Gruppe der späten Londoner Klaviertrios diese Einspielung.

Der Satz weitet sich nun, der Klavierpart wird zunehmend anspruchsvoller und bisweilen wird in der Melodie und in manchen Momenten die frühe Romantik greifbar. Es ist zu hören bei wem Beethoven gelernt hat.

Es sei nur das Londoner E-Dur Trio heraus gegriffen. Ein warmer Eröffnungs-Satz mit Harfen-Effekt des Pizzicato und dem geheimnisvollen, in barocken Modulationen sich ergehenden Allegretto, das der bedeutende Haydn- und Mozart- Forscher Sir H. C. Robbins Landon als klanggewordenes Nightmare bezeichnete. Dann kommen teils folkloristische Finali dazu, in denen Haydn seinen ganzen musikantischen Witz freien Lauf lässt, ob nun im deutschen Ländler Stil oder gypsy like, was für englische Ohren damals sehr reizvoll geklungen haben muss und heute nicht minder gut klingt. Das Trio 1790 meistert das mit Bravur und dem passenden Feingefühl. Klangbalance und der Schmelz der Streicher finden perfekt zusammen. Es lohnt das Entdecken. Für offene neugierige und anspruchsvolle Ohren wird hier bester Haydn musiziert. Nie wird man müde diese Klassiker des Klaviertrios zu hören. Sie erfreuen immer wieder aufs Neue.

Eine der Opern Haydns in exemplarischer Aufnahme

Der Orient war im 18. Jahrhundert bereits sehr en Vogue als exotisches Land von eigenem Reiz. Freilich setzte man damals alles gleich, ob es die Türkei, der Arabische Raum, Tunesien, Jordanien, Persien oder Ägypten war. Natürlich waren die Türken bis vor kurzem eine ernsthafte Gefahr für das Habsburger Reich gewesen. Standen sie doch erst 1683 zum zweiten Mal vor Wien und konnten u.a. dank des Eingreifens eines den Belagerten zur Hilfe eilenden Heeres unter Führung des Polenkönigs Johann III Sobieski besiegt werden. Und die Türken-Kriege auf dem

Balkan zogen sich das ganze 18. Jahrhundert hindurch fort. Feldherren wie Ludwig von Baden-Baden und Prinz Eugen von Savoyen hatten militärische Fortune gegen die Osmanen.

Entsprechend wurden Ereignisse aus dem Orient in den Opernlibretti aufgenommen. Freilich hat diese orientalische Fantasiewelt nur bedingt etwas mit der Realität zu tun, auch mischte man damals den ganzen Orient nach eigenem Gutdünken. Den Anfang machte im Barock Georg Philipp Telemanns „Mirways-Prinz von Kandahar“, dessen Handlung tatsächlich auf historischen Ereignissen in Afghanistan und Persien beruht. Dann ging es fort mit Christoph Willibald Glucks „les pelerins de Mecque“ bis hin zu Josef Martin Kraus Soliman und Wolfgang Amadeus Mozarts Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“. Dazu zählt auch Joseph Haydns Oper „L‘incontro improviso“.

1775 konzipiert und aufgeführt für einen Staats-Empfang für Kaiserin Maria Theresia seitens von Haydns Dienstherren Fürst Nikolaus Esterhazy dem Prachtliebenden.

Das L‘Orfeo Barock-Orchester unter Leitung von Michi Gaigg hat sich diesem Orient-Dreiakter Haydns angenommen zusammen mit einem ausgesuchten Sänger-Ensemble, das allerdings stimmlich nicht durchgehend auf gleicher Höhe ist.

Vor wenigen Jahren erst wurde „L‘Incontro improviso“ während des Strudengau Festivals aufgeführt.

Für exotischen Sound sorgt partiell auch Haydn mit entsprechenden Schlagwerk, wie Becken, Schellenbaum und Triangel, sowie Zimbeln und Kastagnetten von der festlich mit einem Adagio Maestoso einsetzenden und in ein rauschendes Presto mündenden Ouvertüre an, wie in einigen Ballett-Musiken und Arien.

Das Libretto dieses Dramma giocoso in italienischer Sprache geht ursprünglich zurück auf eine französische Vorlage von Louis Hurtaud Dancourt was Carl Friberth ins Italienische brachte. Haydn hat daraus eine vor Witz und Einfallsreichtum sprühende Opera buffa gemacht.

Eine heitere Figur ist Osmin, Sklave des Ali Prinz von Balsora. Letzterer ist Geliebter von Rezia, Prinzessin von Persien, die zugleich die Favoritin des Sultans von Ägypten ist. Osmin eröffnet die Oper mit einer heiteren Canzonetta auf die Liebe, die er belächelt, denn ihn erwische sie nicht.

Die komische Figur schlechthin ist der Bettelderwisch Calandro, der eine derbe von Perkussionsinstrumenten geprägte Auftritts-Arie mit völlig unverständlichen Pseudo-Türkisch hat, mit dem Refrain Leri, Lari, Lire lu, was angeblich ein Bettel-Lied aus dem Koran sei. Also beginnt Haydns Dramma giocoso. Osmin ist mit Markus Miesenbergers gelenkiger Tenorstimme trefflich besetzt. Rafael Fingerlos kraftvoller Bariton verleiht Calandro echte Buffo Statur.

Osmin, der knapp bei Kasse ist, geht beim Bettel-Derwisch Calandro in die Lehre, denn nach Außen elend, lebt es sich doch in Wirklichkeit im Geheimen prächtig mit Speis und Trank wie Denaren bestens versehen. Osmin erhält das entsprechende Gewand von Calandro und übt sich in einem Duett. Dazu später.

Das L‘Orfeo Orchester begleitet mit rhythmischer Spannung, schlank bis beweglich bis hin zu sattem Forte und setzt unter Michi Gaiggs Dirigat Glanzlichter und Reflexe wo sie hingehören.

Indes wechselt die Szene ins Serail, es kommt Rezia hinzu und singt eine schwärmerische Auftritts-Arie. Ihre anspruchsvolle Partie übernimmt Elisabeth Breuer mit einem etwas arg schlanken Sopran.

Bald schon kommt es zu einem ersten wunderschönen Terzett von Rezia, Dardane und Balkis, weitere Frauen aus dem Harem bzw. eine Vertraute von Rezia. Hier nimmt Haydn geradezu das berühmte Terzett „Soave si a il vento“ aus Mozarts „Cosi fan tutte“ vorweg in der wellenförmigen Bewegung der Streicher- Begleitung und den schwelgenden Kantilenen der Singstimmen.

Dass Haydn fast schon auf Rossini vorausweist, oder andersherum Rossini sich eventuell bei Haydn inspirierte, belegt das komische Duett Castagno, Castagna zwischen Calandro und Osmin, in dem Osmin sich als Schüler im Bettelgesang des Derwisch erweist, was dann urkomisch gründlich daneben geht und vor allem in Osmins Bravur-Arie auf die verrückte Philosophie der Derwische, die den voller Speisen und Getränken wie von Geld gut gefüllten Keller dieser preist.

Darin ist ein Koloratur-Geplapper fast schon wie in Rossinis Il Barbiere zu bemerken.

Den lyrischen Tenor des Prinzen Ali übernimmt Bernhard Berchtold mit Akkuratesse. Prinz Ali ist die tragische Figur der Oper. In einem ausgedehnten expressiven Accompagnato zu, in welchem er seine Sorgen kundtut und den Gehmfühlen zu Rezia Ausdruck verleiht, wendet sich Ali an die Götter auf dem Markt zu Kairo. Dabei begegnen im Calandro und Osmin auf ihrer Bettel-Tour. Ali erkennt seinen nach Kairo geflüchteten Osmin. Rezia kommt Ihnen dazwischen.

Mit einem burlesken Finale von Osmin, Balkis und Ali endet der erste Akt brillant in einem Gemach mit feinen Speisen gedeckter Tische.

Im zweiten Akt kommen Ali und Osmin, der nach wie vor mit den leckeren Seiten des Lebens beschäftigt ist, näher zusammen. Dardana kommt hinzu und singt von ihren Avancen in einer eleganten Arie. Annastina Malm verleiht der Dardana mit gelenkigem Mezza ansprechende Konturen. Ali erfährt dass seine Liebe Rezia ausgerechnet die Favoritin des Sultans ist und singt eine mit Trompeten und Pauken kriegerisch wirkungsvoll glanzvolle Arie. Sie beschließen zu fliehen in der Abwesenheit des Sultans. Doch leider fliegen die Fluchtpläne auf, da Calandro nicht so vertrauensvoll ist, wie es scheint und ausgerechnet der Sultan früher von seinem Jagdausflug in Palast zurück kehrt wie geplant während die Gesellschaft um den Prinzen leichtsinnigerweise ein Fest feiern möchte. Fürchterliche Strafen drohen. Doch ein schwärmerisches Duett von Streichern, Hörnern und Oboen grundiert, in dem Ali und Rezia sich ihrer Liebe versichern, und ein kurzes hurtiges Flucht- Quintett von Balkis (Anna Willerdings koloraturensicherer Sopran), Dardana, Ali, Osmin und Calandro beschließen den zweiten Auftritt.

Im Magazin des Calandro wähnen sie sich vorerst sicher und beschließen mit der nächsten Karwane zu entkommen, doch ist auf Osmin und Rezia ein hohes Kopfgeld ausgesetzt, das leider Calandro schwach werden lässt. Also beginnt der dritte Akt mit Rezitativen und einer Canzonetta der Rezia. Verzweiflung folgt, als sie erfahren, dass das Magazin von den Wachen des Sultans umstellt ist.

Doch alle haben Glück, denn als sie gefasst werden, erweist sich der Sultan als Menschenfreund der nur die Treue des Paares auf die Probe stellen wollte. Ein erst verlesener Katalog der Strafen wird aufgehoben und der Sultan selbst singt eine die Treue beider lobpreisende Arie. Michael Wagners schwarzer Bass verleiht des Sultans Partie würdevollen Ausdruck. Selbst Calandro wird trotz seines Verrats lediglich mit Verbannung bestraft.

Also können nach einem versöhnlichen Accompagnato des Paares und des Sultans alle dramatis personae in einem prächtigen Schlusschor ihrer Freude Ausdruck verleihen.

Hier zieht Haydn alle Register der jubelnden Festfreude und triumphal schließt sein so umwerfendes Dramma giocoso.

Es lohnt reinzuhorchen und sei damit allen Opernfans wärmstens empfohlen.

Jean B. de Grammont