Christoph Willibald Glucks große Oper Iphigenie in Aulis revolutionierte 1774 die Tragedie lyrique in Paris. Zwar stand auch Gluck als gefeierter deutscher Gast in Frankreich in der Tradition des von ihm bewunderten Jean Baptiste Lully und von Jean Philippe Rameau, den beiden prägenden Opernmeistern des Landes. Allerdings erfand Gluck mit der Iphigenie in Aulis die Tragedie lyrique gewissermaßen neu in „edler Einfalt und stiller Größe“, die Worte des Altertumsforschers Winkelmann auf die Antike passen auch zur Musik Glucks.

Christoph Willibald Glucks große Oper Iphigenie in Aulis revolutionierte 1774 die Tragedie lyrique in Paris. Zwar stand auch Gluck als gefeierter deutscher Gast in Frankreich in der Tradition des von ihm bewunderten Jean Baptiste Lully und von Jean Philippe Rameau, den beiden prägenden Opernmeistern des Landes. Allerdings erfand Gluck mit der Iphigenie in Aulis die Tragedie lyrique gewissermaßen neu in „edler Einfalt und stiller Größe“, die Worte des Altertumsforschers Winkelmann auf die Antike passen auch zur Musik Glucks.

Die Ouvertüre steht hier im Bezug zur Handlung und es gibt motivische Klammern. Die Arien haben statt überbordender Virtuosität eine eher schlichtere, aber kunstvolle Melodik. Alles fließt ineinander über, denn die Accompagnato Rezitative setzen fast nahtlos die Handlung fort. Das Secco Rezitativ entfällt völlig. Das Geschehen steigernde Ensembles gibt es ebenfalls, teils zusammen mit dem Chor, der eine wichtige Rolle einnimmt. Textverständlichkeit und eine syllabische Melodik sind Gluck wichtig. Wenige Ballettmusiken sind das Zugeständnis an das Pariser Publikum. Ansonsten setzte Gluck mit der Iphigenie seine Opernreform, die mit den italienischen Opern L‘Orfeo und mit Alceste begann, fort. Diesmal übertragen auf das Französische Musiktheater.

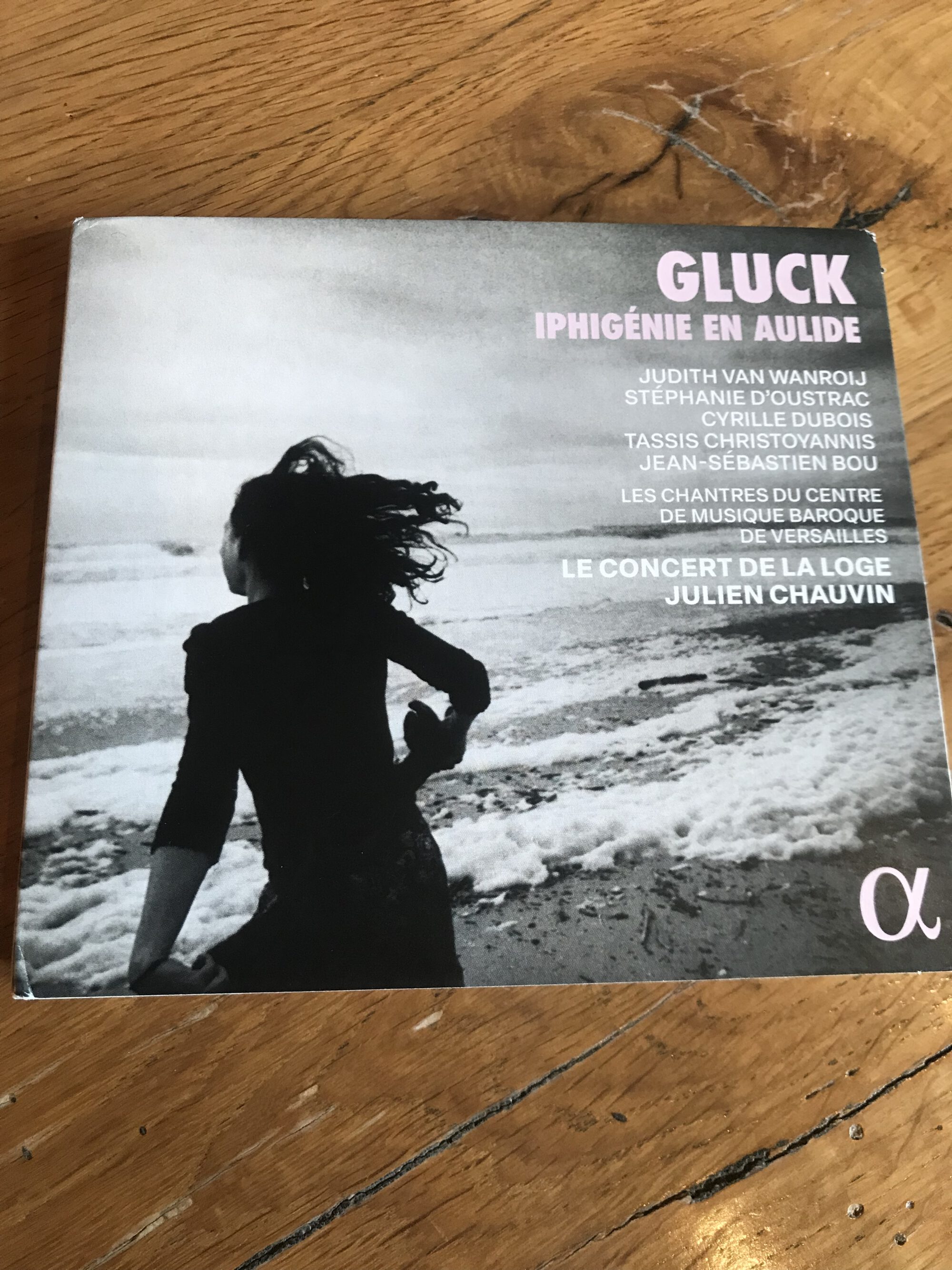

Es ist das Verdienst von Julien Chauvin und seinem Orchester Le Concert de la Loge zusammen mit einem erlesenen Solistenensemble und dem Chor Les Chantres du Centre de la Musique Baroque de Versailles in einer Neueinspielung nun Glucks Iphigenie in Aulis mit den Instrumenten und Stilmitteln des 18. Jahrhunderts aufgenommen zu haben.

Erschienen ist die Oper beim Label Alpha.

Es ist eine sehr gelungene Aufnahme geworden. In Frankreich gehört Gluck mit zum musikalischen Erbe der Grand Nation und wird entsprechend gepflegt. Dieser Esprit ist der Einspielung anzumerken.

Vom seufzenden langsamen Eingangsmotiv der Ouvertüre an ergreift die Oper und der rasche

Teil lässt die Virtuosität des Orchesters aufblitzen.

Das Concert de la Loge spielt kraftvoll und mit einem warmen Klang in großer Besetzung. Agamemnon, König der Griechen auf dem Trojanischen Feldzug, greift im folgenden Accompagnato genau dieses Seufzermotiv auf in seiner Klage an die Götter und Diana, denn seine Tochter Iphigenie soll geopfert werden, dass wieder Wind aufkomme, damit die Griechen mit ihren Segelschiffen die Insel Aulis verlassen können. Von Tassis Christoyannis mit kraftvollem Bariton ist Agamemnons Partie wirkmächtig besetzt.

Bald erhält der Chor seine dramatischen Auftritte.

Calchas tritt hinzu, gesungen mit schwarzem Bass von Jean-Sebastian Bou. Endlich erhält Iphigenie ihren ersten Auftritt gerahmt von zwei feierlichen Instrumentalsätzen. Judith van Wanroij gestaltet ab da diese dankbare Partie mit feintimbriert perlendem Sopran immer ausdrucksvoll und leuchtend. Ihr zur Seite gesellt sich bald Stephanie d‘Oustrac als Klythemnestra, Agamemnons Frau, mit samtig rundem Mezzo.

Immer wieder überrascht die Größe und Anmut der Musik von Gluck. Grazie mischt sich mit Pathos und die Accompagnati entfalten dramatische Kühnheit. Julien Chauvin und seine Ensembles haben das richtige Gespür für diesen Komponisten. Endlich kommt Iphigenies Geliebter Achill ins Spiel. Die wunderbaren lyrischen Partien desselben übernimmt Cyrille Dubois mit seiner ungemein gelenkigen Tenorstimme.

Das sich das Drama zum Guten wendet danken die Griechen den ihnen wohlgesonnenen Göttern. Den streitbaren Thessaliern zum Trotz gibt es ein heiteres Finale und eine Opferung Iphigenies ist nicht mehr notwendig. Das hat weitere dramatische Momente zur Folge geschildert in Arien, Chören, Ensembles und harmonisch eindrucksvollen Accompagnati. Endlich feiert ein finaler Triumphchor die Vermählung von Achill und Iphigenie. Eine echte Opernempfehlung für Gluck-Fans und alle Kenner der erlesenen Musik des 18. Jahrhunderts ist das.

Sie sollten diese Doppel-CD mitsamt lesenswerten Booklet und Libretto unbedingt in Ihrer Audiothek haben.

Jean B. de Grammont