Der jüngste Bach-Sohn aus Johann Sebastian Bachs zweiter Ehe mit Anna Magdalena Bach kam 1735 zur Welt und starb 1782 in London. Dieser Bach ist nicht nur der jüngste der Familie, sondern zugleich vielleicht der Modernste der Bach-Familie. Johann Christians Musik klingt am Wenigsten nach dem alten Bach und sie hat den stärksten Einfluss auf Wolfgang Amadeus Mozart gehabt. Als der junge Mozart bei seinem ersten Aufenthalt in London weilte wurden beide Freunde. Wenn wir Johann Christians Musik hören, wird offensichtlich, dass Mozart da viel gelernt hat. Oft klingt Johann Christian schon sehr nach Mozart.

Der jüngste Bach-Sohn aus Johann Sebastian Bachs zweiter Ehe mit Anna Magdalena Bach kam 1735 zur Welt und starb 1782 in London. Dieser Bach ist nicht nur der jüngste der Familie, sondern zugleich vielleicht der Modernste der Bach-Familie. Johann Christians Musik klingt am Wenigsten nach dem alten Bach und sie hat den stärksten Einfluss auf Wolfgang Amadeus Mozart gehabt. Als der junge Mozart bei seinem ersten Aufenthalt in London weilte wurden beide Freunde. Wenn wir Johann Christians Musik hören, wird offensichtlich, dass Mozart da viel gelernt hat. Oft klingt Johann Christian schon sehr nach Mozart.

Nach dem Tod Johann Sebastians verließ Johann Christian Leipzig und setzte seine musikalische Ausbildung bei Carl Philipp Emanuel Bach in Berlin fort. Nachher ging es dann weiter nach Italien. Dort konvertierte Johann Christian zum katholischen Glauben, um eine Organistenstelle am Mailänder Dom zu erhalten. Und er wandte sich nicht allein katholischer geistlicher Musik zu, freilich im italienischen Stil, sondern desgleichen der Oper. Der einzige Bach, der Opern komponierte wohlgemerkt!

Seine Konversion zum Katholizismus wurde ihm freilich insbesondere von Car Philipp Emanuel übel genommen. Der Halbbruder ließ ab da keine große Wertschätzung mehr an seiner Musik verlauten und bezeichnete diese als oberflächlich, „sie geht ins Ohr und wieder hinaus“. Das ist ein ungerechtes Urteil. Dieser Bruch mit dem Protestantismus gefiel Carl Philipp Emanuel offensichtlich gar nicht.

Davon abgesehen machte Johann Christian bald in London Karriere als Opern- und Instrumentalkomponist.

Johann Christians Musik ist wunderbar melodisch, hat viel Charme, ist elegant und ausgesprochen inspiriert. Eine wirkliche Musik zur Freude und zum Genuss! Die Musik ist der vollkommenste Typus der Kunst, sie verrät nie ihr letztes Geheimnis, meinte schon Oscar Wilde. Und das gilt für alle große Musik!

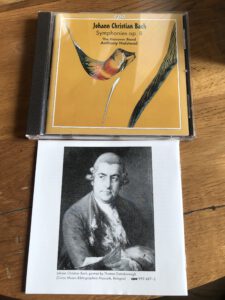

Etwas despektierlich sprach Johann Christian über die Musik des Alten Bach seines Vaters, denn er bezeichnete diesen als „Alte Perrücke“, was ironisch gemeint war und aus seiner Zeit heraus durchaus verständlich ist. Johann Christian Bach war ohne Frage der weltläufigste der Bach-Familie. Und auch der Einzige, der wirklich von einem herausragenden Maler porträtiert wurde, nämlich von Thomas Gainsborough, mit dem der Komponist befreundet war. In London initiierte Johann Christian eine eigene Konzert-Reihe mit dem Gambisten und Komponisten Carl Friedrich Abel. Er war nicht allein Klavierlehrer der englischen Königsfamilie, sondern zugleich Meister der italienischen und selbst der französischen Oper.

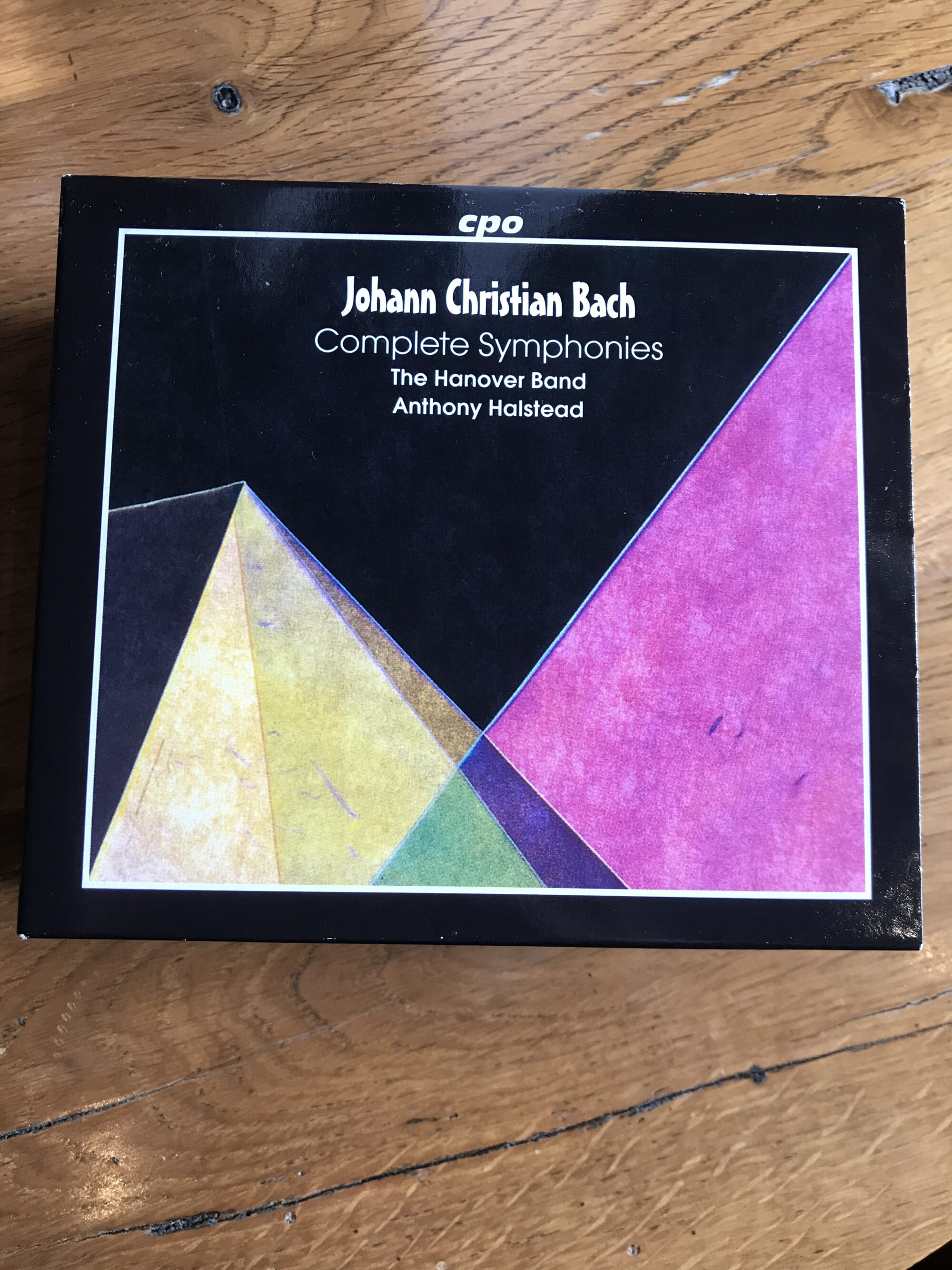

Das Label CPO hat mit der Hanover Band unter Anthony Halstead u.a. eine Gesamtaufnahme aller 31 Sinfonien Johann Christian Bachs auf 5 CDs im Schuber vorgelegt.

Es ist eine faszinierende Reise in die Welt der Sinfonik zwischen 1763 und 1780 des 18. Jahrhunderts. Es macht viel Freude diese Sinfonien zu hören, so ungemein lebendig und geschmeidig wird hier musiziert.

Den Anfang machen die Sinfonien op. 3 aus den 1760er Jahren. Diese feinen dreisätzigen Sinfonien, übrigens sind alles Sinfonien Johann Christian Bachs dreisätzig, führen uns mitten in das mondäne Salon-Leben Londons des 18. Jahrhunderts. In Carlisle House in Soho gab es Soireen initiiert von Teresa Cornelys, einer schillernden Saloniere und ehemaligen Opern-Sängerin und Geliebten von Giachomo Casanova. Hier traf sich die englische High-Society und der Jetset dieser Zeit. Zwar nicht extra dafür komponiert, aber in diesem Umfeld erklangen diese brillanten Sinfonien mit ihren schwungvoll tänzerischen raschen Sätzen und verträumt melodiösen Andante. Streicher, Flöten, Oboen und Hörner geben ein delikates Klangbild.

Dann geht es weiter mit den sechs Sinfonien op. 6., die in Wien um 1770 vom Verleger Hummel publiziert wurden. Überhaupt rissen sich die Verleger damals um die Musik eines Johann Christian Bach, diese geschmackvoll geschmeidigen Werke erfreuten sich in ganz Europa der Gunst des Publikums. In derselben Besetzung wie die erste Serie bieten diese Sinfonien wieder eine Fülle schöner Einfälle. Herausgehoben ist dabei die sechste Sinfonie, die ganz in g-Moll steht und echten Sturm und Drang Charakter hat. Eine der raren Moll-Sinfonien des 18. Jahrhunderts voller Expression.

Aus Drucken verschiedener Verleger und Handschriften setzen sich die Sinfonien op.8 zusammen, wobei eine Sinfonie gesondert mit einem Menuett eines anderen Komponisten überliefert ist, die in Paris aufgeführt wurde und formal so an Haydns Sinfonik anknüpft.

Ebenfalls eine sehr erfindungsreiche Musik voller melodischer Frische ist das.

In der Sammlung op. 9 aus den 1770er Jahren wird die Besetzung teils erstmals um Klarinetten erweitert. Was für eine raffinierte Klangfarbe sorgt! Besonders wenn die Klarinetten solistisch hervortreten oder sich einfach mit Streichern und Hörnern mischen.

Vielleicht den Höhepunkt markieren dann die sechs Sinfonien op. 18. Wobei drei für großes Doppelorchester gesetzt sind. Ebenfalls teils mit Klarinetten und natürlich Hörnern, Oboen und Flöten.

. Darin ist eine Rafinesse und Schönheit des Klanges anzutreffen, die diese Sinfonien um 1780 zu den besten ihrer Zeit zählen lässt.

Die Sinfonien Johann Christian Bachs sollten in keiner Audiothek fehlen. Zumindest für fortgeschrittene Hörer, die sich nicht auf Joseph Haydn und Mozart beschränken wollen.

Musikalisch wird hier für Hörgenuss und Lebensfreude gesorgt.

Jean B.de Grammont